Wir beschäftigen uns seit 2010, dem Jahr der Biodiversität und der darauffolgenden UN-Dekade der Biodiversität 2011 – 2020, mit der naturnahen Gestaltung unserer Grünanlagen auf den Firmengeländen in Rastatt und Gaggenau. Neben kleineren Maßnahmen konnten wir in den zurückliegenden Jahren auch mehrere größere Projekte umsetzen, so dass unter Einbeziehung bestehender heimischer Gehölze in Gaggenau insgesamt ca. 70 % aller Grünanlagen naturnah gestaltet sind (ca. 33.000 m²) und in Rastatt 49 % (ca. 14.000 m²). Das letzte große Projekt stammt aus den Jahren 2023 – 2025, das ich hier näher beschreiben möchte. Nicht zuletzt der Besuch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf den naturnahen Grünanlagen im Werkteil Rastatt im Jahr 2019 war uns Motivation und Verpflichtung in unseren Aktionen nicht nachzulassen. Als Leitinsekten haben wir uns für die Wildbienen entschieden. Alle Flächen werden so angelegt, dass die Pflanzenauswahl und die Biotopstruktur den Ansprüchen von Wildbienen entgegen kommt. Wir setzen auf heimische Wildpflanzen und -stauden. Es ist dabei immer wieder erstaunlich, dass quasi aus dem Nichts, nach Anlage der Flächen, sich die Tiere tatsächlich einfinden. Neben Wildbienen profitieren natürlich auch Honigbienen von unseren Maßnahmen, aber auch Vögel, Eidechsen, Käfer, Schmetterlinge und Fledermäuse schauen regelmäßig vorbei. Sogar eine Blindschleiche wurde schon beobachtet.

Eine ca. 2300 m² große Grünfläche sollte Anfang 2023 entsprechend bereits in den letzten Jahren umgesetzter Projekte naturnah gestaltet werden. Die relevante Rasenfläche beheimatet heute noch 7 Laubbäume unterschiedlicher Größe und einen Nadelbaum, der jährlich auch als Weihnachtsbaum genutzt wird. Im Randbereich hat sich auf ca. 400 m² ein Thymianrasen etabliert, der wie die Bäume erhalten wurde. Die gesamte Grünfläche wurde in der Vergangenheit monatlich gemäht und diente im Rahmen von Baumaßnahmen mehrfach als Abladefläche für Baufahrzeuge und -material.

In drei Schritten wurden ca. 1400 m² der Rasenfläche entfernt und naturnah angelegt. Der Thymianrasen blieb unangetastet und 500 m² des Rasens rund um die Bäume blieb ebenfalls erhalten. Er wird jedoch nur noch 2 – 3 mal pro Jahr gemäht. Um unsere Projekte besser zu kommunizieren, teilen wir sie wenn notwendig bzw. möglich in Teilschritte auf, die jeweils einen Namen bekommen. Damit schaffen wir einen gewissen Wiedererkennungswert und fördern das Interesse – was steckt dahinter. Beim dargestellten Projekt wurde im ersten Schritt im Jahr 2023 auf ca. 500 m² eine Magerwiese geschaffen, die gestalterisch durch eine Hügellandschaft mit “Sandarium“ ergänzt wurde. Für den Hügel wurde das abgetragene Bodenmaterial der Rasenfläche verwendet und zusätzlich mit Schotter und Sand bedeckt. Der Hügel wurde teils mit Wildstauden bepflanzt, die Magerwiese stammt aus heimischem Saatgut. Im zweiten Schritt wurde Ende 2023/Anfang 2024 in direkter Nachbarschaft ein Vulkankegel errichtet, in dessen Zentrum ein kleiner, jedoch nicht dauerhaft gefüllter Teich mit Folie angelegt wurde. Aus dem Aushub entstand die Kraterwand mit einer Ausflussöffnung über die der mit Schotter belegte Teich sichtbar wird. Die umliegende Fläche wurde auf ca. 400 m² ebenfalls mager ausgebaut. Zwischen Krater und Baumreihe entlang der Straße wurde eine Gehölzsammlung als “Grüne Hölle“ gepflanzt. Hier wurde bereits Grünschnitt abgelagert, so dass er nicht extern entsorgt werden muss. Durch die Gehölze wird die “Grüne Hölle“ vom Rest der Magerwiese abgetrennt. Auch hier wurden heimische Stauden und heimische Saatgutmischungen verwendet. In einem dritten Schritt wurde im Jahr 2025 zwischen Vulkankegel und Thymianrasen auf ca. 500 m², nach dem Abtrag der umliegenden Grasnarbe, eine Käferburg als zentrales Element errichtet und die restliche Fläche mager ausgebaut. Die Käferburg besteht aus vielen Totholzelementen in unterschiedlicher Lage, im und über dem Boden eingebaut. Das ausgehobene Loch wurde mit Stroh und gehäckseltem Gehölzschnitt von anderen Grünflächen aufgefüllt. Zum Einsatz kam zusätzlich Schotter, Kies und Sand aus eigenen Baustellen (Bau von Gruben und Austrag von Bodenmaterial), die nicht extern entsorgt werden mussten. Als Abgrenzung zwischen Käferburg und Straße wurde mit zwei Wurzelstöcken von Robinien, die im Rahmen von Baumaßnahmen gefällt werden mussten, ein “Wurzelstockwall“ errichtet. Dieser besteht aus den besagten Wurzelstöcken, zwei größeren Stammteilen und weiteren Ästen, die mit Sand aus eigenen Baustellen angefüllt wurden und im Herbst bepflanzt werden. Grundsätzlich stammen sämtliche Materialien entweder vom Werksgelände bzw. aus dem näheren Umfeld, z.B. das Totholz teils von den zwei eigenen, gefällten Robinien bzw. Laubbäumen aus dem Rastatter Forst (angemodertes Holz aus dem Vorjahr, nach PEFC und FSC zertifiziert) und der Schotter/Sand der Bauabschnitte eins und zwei aus umliegenden Kiesgruben bzw. Steinbrüchen. Wie bei den beiden seit 1 – 2 Jahren blühenden ersten Teilflächen wurde auch bei der Käferburg auf heimisches Saatgut (Rieger-Hofmann Mischungen Blumenwiese, Schmetterlings- und Wildbienensaum, Sandmagerrasen und Verkehrsbegleitgrün) und heimische Wildstauden gesetzt. Die beiliegende NaturaDB Pflanzenliste umfasst alle drei beschriebenen Teilflächen.

Was tun wir bzgl. Wissen teilen? Als einziges Werk in unserem Konzern leisten wir uns ein eigenes Pflegeteam. Jeder unserer MitarbeiterInnen im internen Pflegeteam darf sich während der Arbeitszeit bis zu 3 Tage für die Pflege naturnaher Grünflächen bzw. bei der Neuanlage weiterer Flächen engagieren. Jedem/r MitarbeiterIn darf sich beim Pflegeteam anmelden. Hierbei bekommen die MitarbeiterInnen neben dem gegenseitigen Austausch auch Wissen durch die begleitenden Landschaftsgärtner vermittelt. Weitere Aktionen zur Wissensvermittlung bzw. um Transparenz zu schaffen und Interesse zu wecken habe ich beispielhaft in folgender Kurzübersicht zusammengefasst, wobei einige Beispiele als Fotoanlagen auch von anderen naturnahen Flächen stammen, da sich nicht alle Aktionen auf das hier vorgestellte Projekt beziehen sondern allgemein gelten:

- Es wurde ein eigenes Video zu unseren naturnahen Grünflächen erstellt und extern bzw. intern im Social Intranet veröffentlicht.

- Als EMAS zertifizierter Betrieb veröffentlichen wir jährlich unsere Umwelterklärung (neueste Version: Aktualisierte Umwelterklärung 2025 Werk Gaggenau) in der wir auch ausführlich über die Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität an unseren Standorten berichten. Die letzte ausführliche Umwelterklärung stammt aus dem Jahr 2023.

- Seit 4 Jahren arbeiten wir aktiv beim Projekt “UnternehmensNatur“ des NABU Baden-Württemberg mit. Dieses basiert auf einer Idee von Winfried Kretschmann anlässlich seines Besuchs bei uns, dass alle Unternehmen im Ländle unserem Beispiel der naturnahen Grünflächengestaltung folgen sollten.

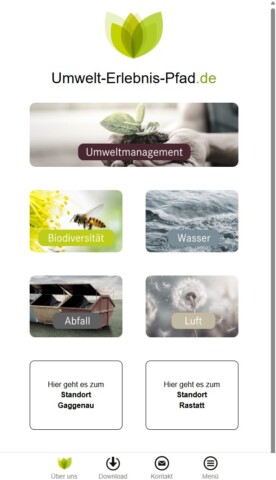

- Einrichtung eines internen Umwelt-Erlebnis-Pfades Biodiversität mit eigenen Info-Tafeln und QR-Codes für weitere Infos, teils außerhalb des Werkes zugänglich.

- Naturschutz als eigenes Themenfeld in unserem A+U-Erlebnisraum (Arbeits- und Umweltschutz) im Werk.

- Azubi-Aktionen wie z.B. Nistkästen für Vögel/Schmetterlinge aus ausgedienten Werkzeugkästchen bauen und aufstellen (einige werden noch auf den vorgestellten Projektflächen aufgehängt), Infoveranstaltung zum Naturschutz mit Führung im 2. Ausbildungsjahr, etc.

- Führungskräftepflanz- und -pflegeaktionen im Rahmen jährlicher Strategietage der leitenden Führungskräfte und damit Einstehen für ihre Verantwortung gegenüber der Natur und der Eingriffe durch das Werk.

- Durchführung eines halbtägigen Tool-Box-Talk für alle Mitarbeiter, u.a. mit Naturschutzthemen und der Möglichkeit für Fragen und Diskussionen.

- Wanderausstellung mit Plakaten zu jedem umgesetzten Projekt, die bei sogenannten Aktionstagen (z.B. Tag der Biodiversität, u.a.) im Werk ausgestellt werden.

- Regelmäßige Beiträge für MitarbeiterInnen zum Naturschutz im internen Social Intranet bzw. im Kommunikationsmedium GzW (Gut zu Wissen – alle 14 Tage).

- Ausrichtung von Pflegetagen für naturnahe Landschaftsfachbetriebe durch Fa. natur art auf unseren Grünflächen.

- Besuchergruppen (Kommunen, IHK-Arbeitskreis Umwelt, Kindergarten, NABU-Veranstaltungen, etc.) waren und sind willkommen.

- Besuch der Schauspieler Maria Ehrich und Steve Windolf im Rahmen der Daimler-Aktion “Be a Mover“ im Jahr 2021 und Werbung für unsere Bemühungen.

- Wildbienenmonitoring durch NABU-Waldinstitut (jährlich eine festgelegte naturnahe Fläche). Auf einzelnen Flächen konnten zwischen 35 und 68 Wildbienenarten bestimmt werden. Auf dieser Ergebnisbasis konnten die untersuchten Flächen in Anlehnung an Schwenninger & Wolf-Schwenninger (2004) in die Wertstufen 6 (hohe bzw. lokale Bedeutung) bis 8b (sehr hohe bzw. überregionale Bedeutung) eingestuft werden. Auf der vorgestellten Fläche findet das Wildbienen- und Tagfaltermonitoring durch das NABU Waldinstitut im laufenden Jahr 2025 statt. Bereits heute rechnet man damit, dass sich zahlreiche Wildbienenarten u.a. Insekten hier niedergelassen haben.

- Beitrag im Jahrbuch der Stadt Rastatt 2024.

- Vorträge auf Fachveranstaltungen (NABU-Akademie, Naturgarten e.V.).

- Vergabe von Praktika oder Abschlussarbeiten an Studenten zum Thema Naturschutz und Biodiversität.

- Einführung eines Wertstufensystems für alle Grünflächen und Entwicklung einer Biodiversitätskennzahl mit der feste Ziele zur Verbesserung der Biodiversität vereinbart werden können. Gelebter KVP-Prozess im Naturschutz.

- Gründungsmitglied der DIHK-Initiative “Biodiversitäts-Bündnis der IHK Karlsruhe“ und Ausrichter eines Werkstattgesprächs mit Führung (30 Teilnehmer aus unterschiedlichen Unternehmen des Kammerbezirks Karlsruhe).